「呑んべ横丁」。名前からして昭和感溢れる横丁が、東京都葛飾区立石にあると聞いたので、行ってきた。

ただ、ディープスポットの一種として興味本位で巡るつもりだった私に、思いがけない事実が後に発覚することになる。

呑んべ横丁の看板めがけて

京成立石駅を降りると、踏切と「京成立石商店街」の組み合わせに圧倒される。買い物帰りか、自転車を押して踏切を待つ人々。昭和に生まれ育ったわけではないが、懐かしさを覚える光景だ。

鳥房

北側の商店街を進むと見えてくるのが、「鳥房」。良い匂いがぷ~んと漂う。

鳥房から覗く煙突

そんなお店の左側の路地を覗くと、「呑んべ横丁」の大きな看板が見えた。

鳥房の左の路地を覗くと見える

「看板自体は比較的新しい?」

ふと、看板の状態に疑問を感じたが、「最近作り替えたのかもしれない。」と勝手に解釈した。しかし、後に判明するが、私の勘は合っていたのだった。

昼下がりの横丁

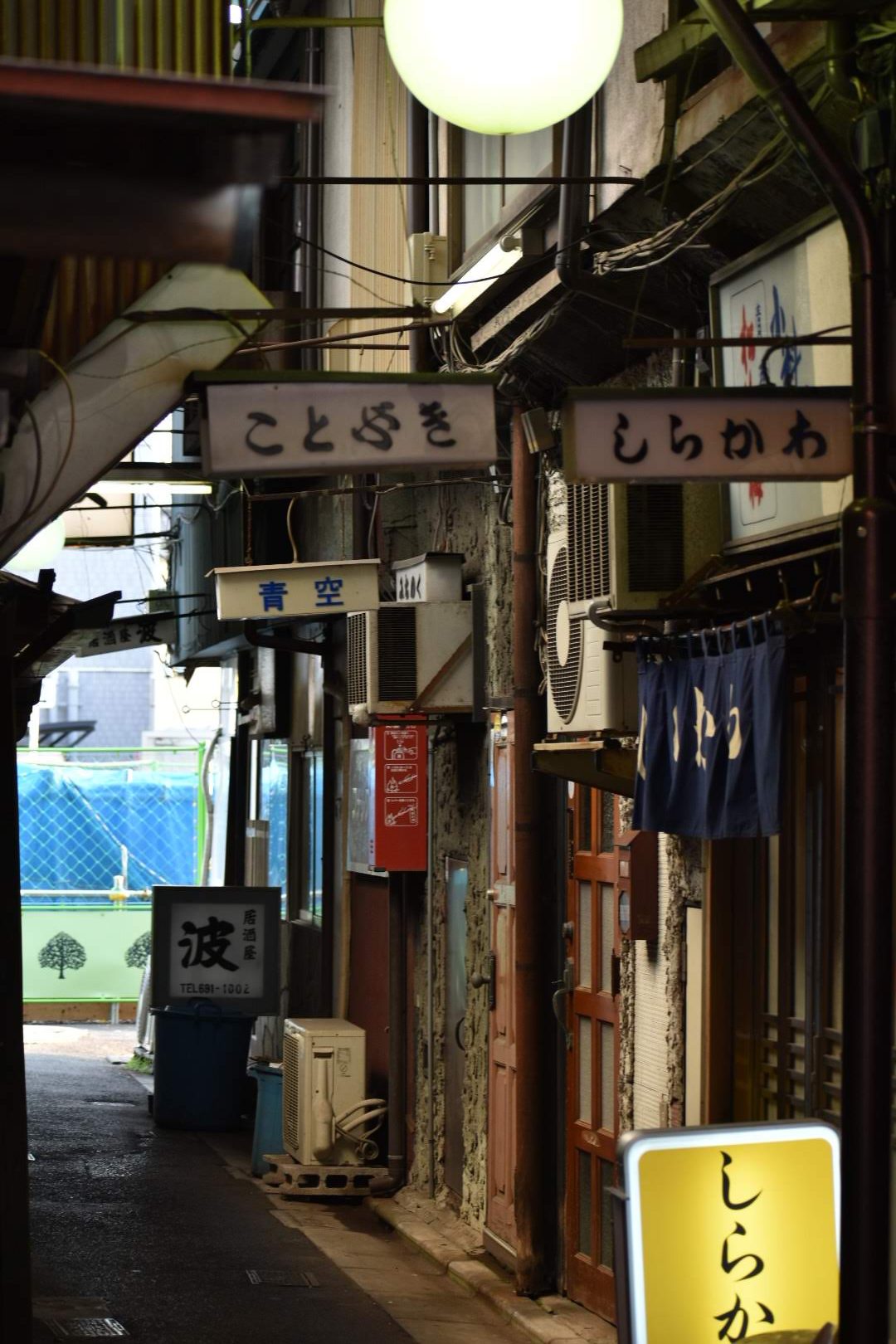

呑んべ横丁の通り

看板をくぐり抜けるとそこはもう別世界。

昼間であるといのに、暗さが尋常じゃない。写真を撮影するのも一苦労だ。まるで、迷い込む新参者を追い払うかのような。初見で踏み込むのは勇気がいる。

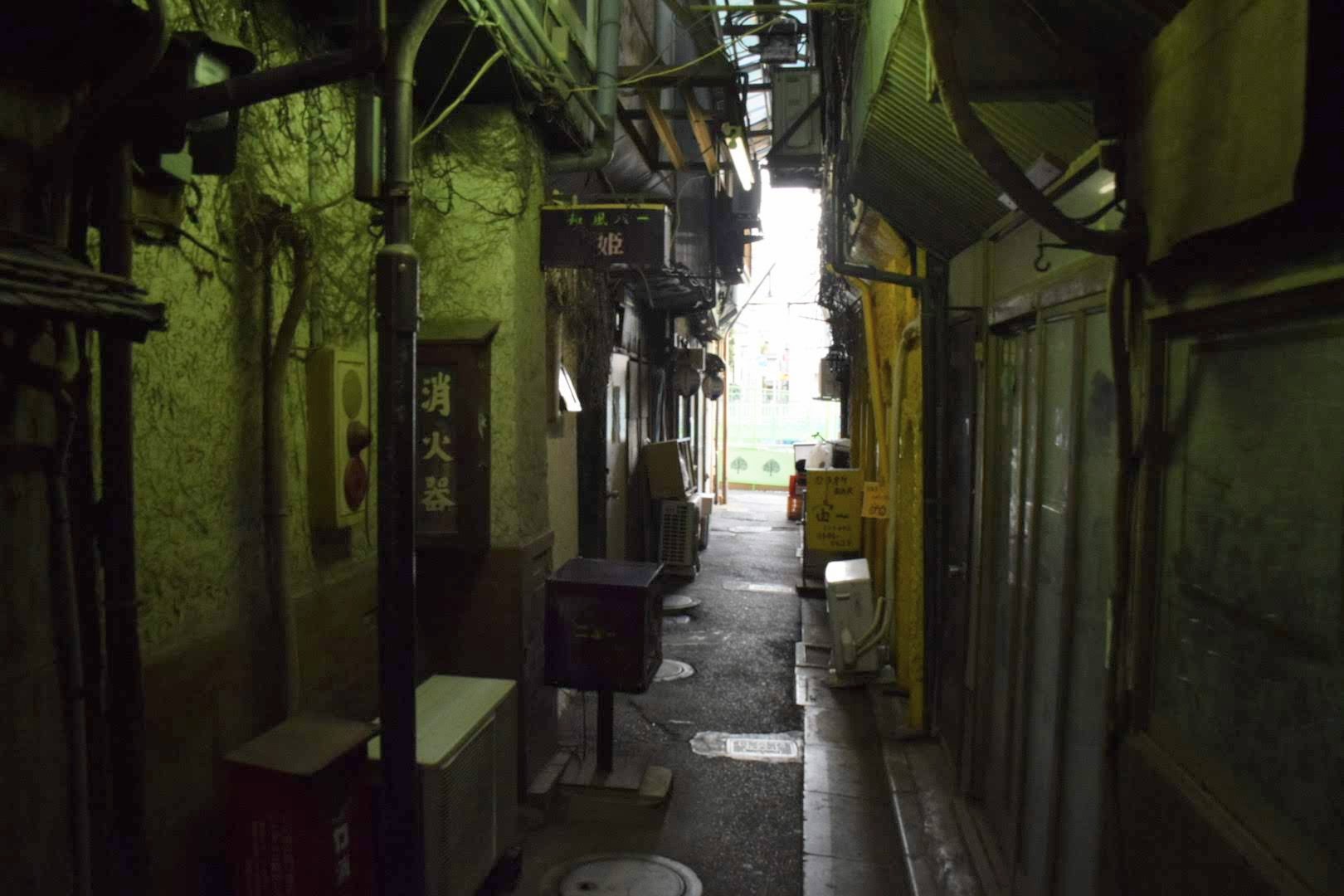

昼間でもこの暗さ

味のある窓の格子

まだ、お酒の味も覚えたての女子大生だから、偉そうなことは言えないが、呑んべ横丁ほど、昭和の名残が強いところは珍しいのではと本能的に思う。

壁一面黄色で覆われた宙一

バー ニュー姫

ネオンが網のように絡まっている

お店の看板、ひとつとっても色味や形がなんとも言えない美しさを感じる。

ぽつんと消火器

消火器が暗闇の中に現れた。この横丁の安全を見守ってきたのか。少しでも火事が起きてしまえば、密集度が高い横丁は瞬時に消滅してしまうだろう。

そして、探索していると、突然視線の下から人影が現れ、驚く。

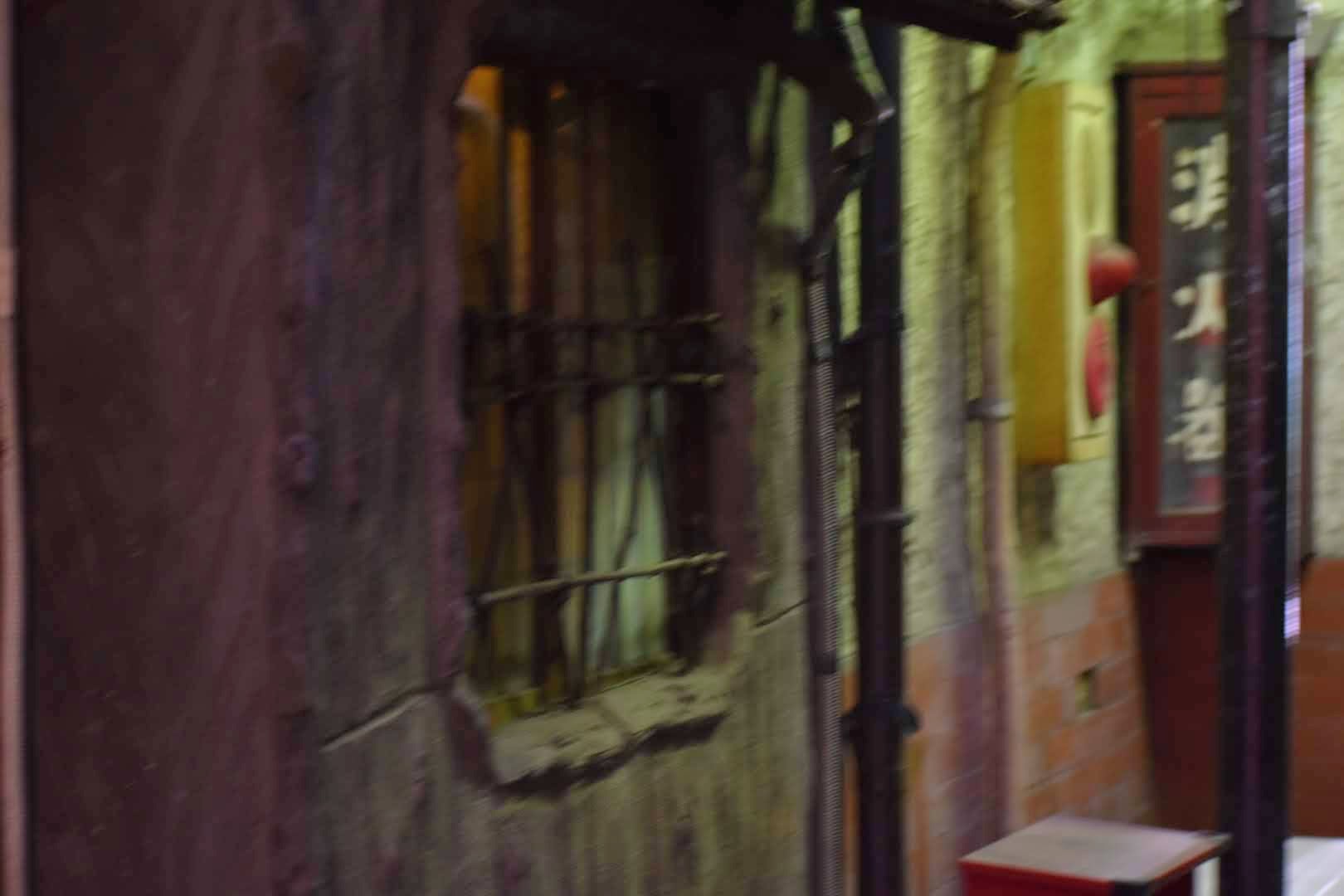

画像が荒いが、大小のドア

どうやら、通常の扉の半分ほどの大きさの勝手口からでてきたようだ。狭い店内を行き来するための工夫か、どのお店にも大小の扉が設置されていた。

青線の歴史

呑んべ横丁は、もともと、飲み屋街ではない。

1954年に、食料品や衣料品を売る「立石デパート」として誕生したそうだ。その後、商店から飲み屋へと変貌したようで、通りを挟んだ反対側にあった赤線から流れてきた人々によって、青線としての歴史が刻まれた。

天井を覆うちぐはぐの板

今は人気もない二階部分に、客を連れ込んでいたとも。

そして、ここの正式名称は「呑んべ横丁」ではなく、「立石デパート」らしい。それならば、表の「呑んべ横丁」の看板が比較的新しい状態であることに納得がいく。後付けしたもののようだ。

実は、最近まで立石デパートとしての名残を感じる看板が残っていたそうだが、取り壊されてしまった。

看板だけでなく、立石デパート自体、私が訪れた時は半分が壊されていた。

再開発がすぐ傍まで迫る

工事の鉄鋼が眩しい

駅の傍は工事の音が響く。

工事現場が奥に見える

本やサイトでよく載っていた、白いドアに赤いハートのトランプのようなドアが印象的なお店はもう見当たらない。

残った立石デパートの片側には、光が差し込み、すぐそばまで再開発が迫ってきている事を実感する。赤線だった地帯も含めて、広範囲がロータリーや高層マンションに生まれ変わるという。

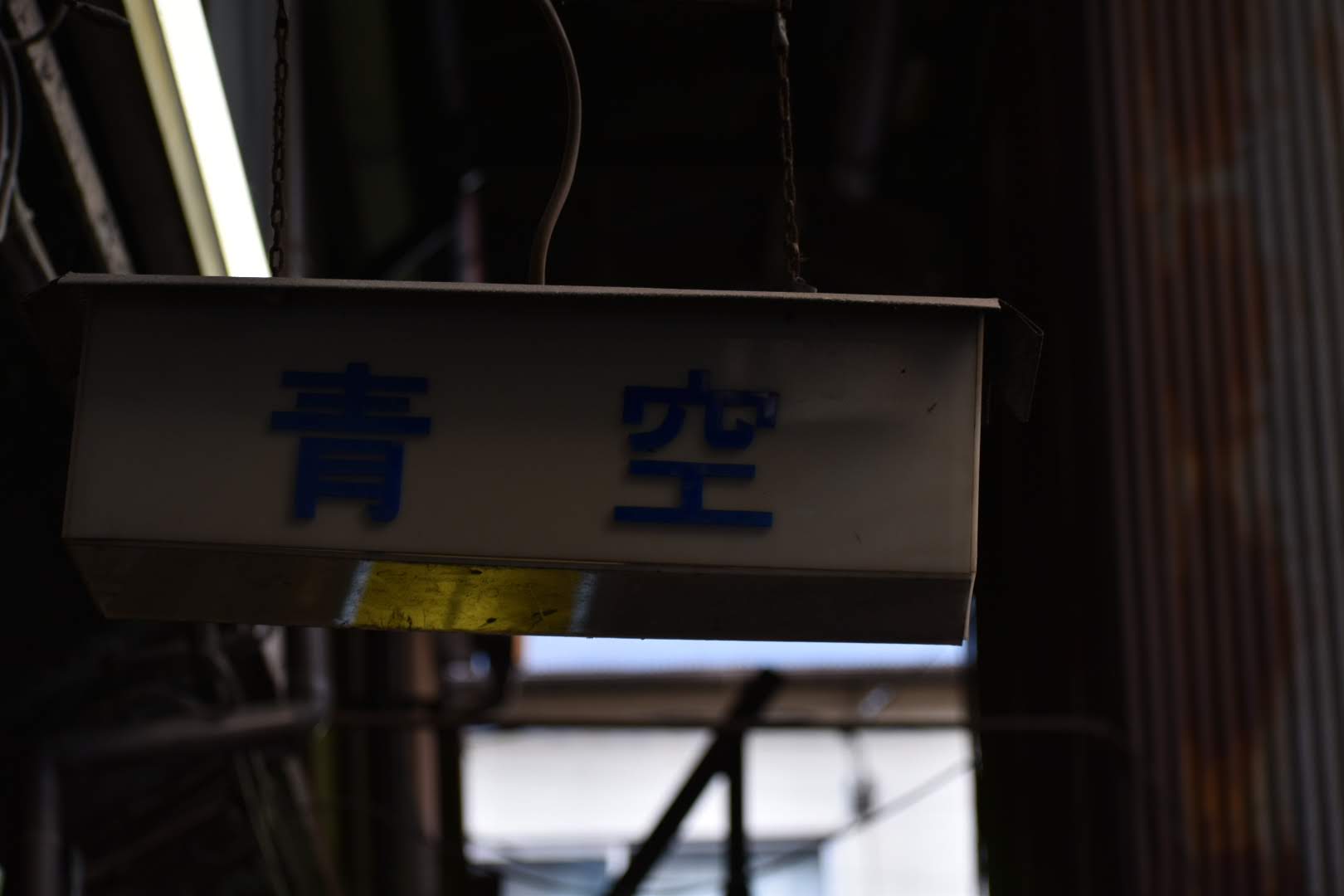

青空

下町ならではの温かさ。人情。そういった文化をすべて剥ぎ取って、無機質な世界に変わってしまうのだろうか。それが人間の進化なのだろうか。

再開発を目の当たりにすると、色々な思考が巡る。この場所も、あと何年残っているかわからない。跡形もなくなってしまう前に一度訪れてみてはいかがだろうか。

<TEXT/明里>