タイムスリップ。

現実を超え、過去や未来へ時代を移動してみたいと思ったことが一度くらいあるのではないだろうか。

私は小学生の時に当時放送していた「JINー仁ー」の影響で江戸時代へのタイムスリップに憧れていた。

そしてある時とうとう、タイムスリップできる場所を発見した。

今回は、手軽に江戸時代へタイムスリップ気分が味わうことができる「深川江戸資料館」をご案内しよう。

江東区 深川江戸資料館

〒135-0021 東京都江東区白河1-3-28

【アクセス】都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」、A3出口より徒歩3分

【開館時間】展示室 9:30~17:00(入館は16:30まで)/ 小劇場・レクホール 9:00~22:00

【観覧料金】大人(高校生含む)400円/小・中学生 50円 ※団体・障害者割引あり

【休館日】第2・4月曜日(ただし祝日の場合は開館)/年末年始(12/29~1/3)

※1/2、1/3は正月特別開館で展示室のみ開館

※設備点検・展示替え等による臨時休館あり

※5/31(日)まで臨時休館

深川江戸資料館とは?

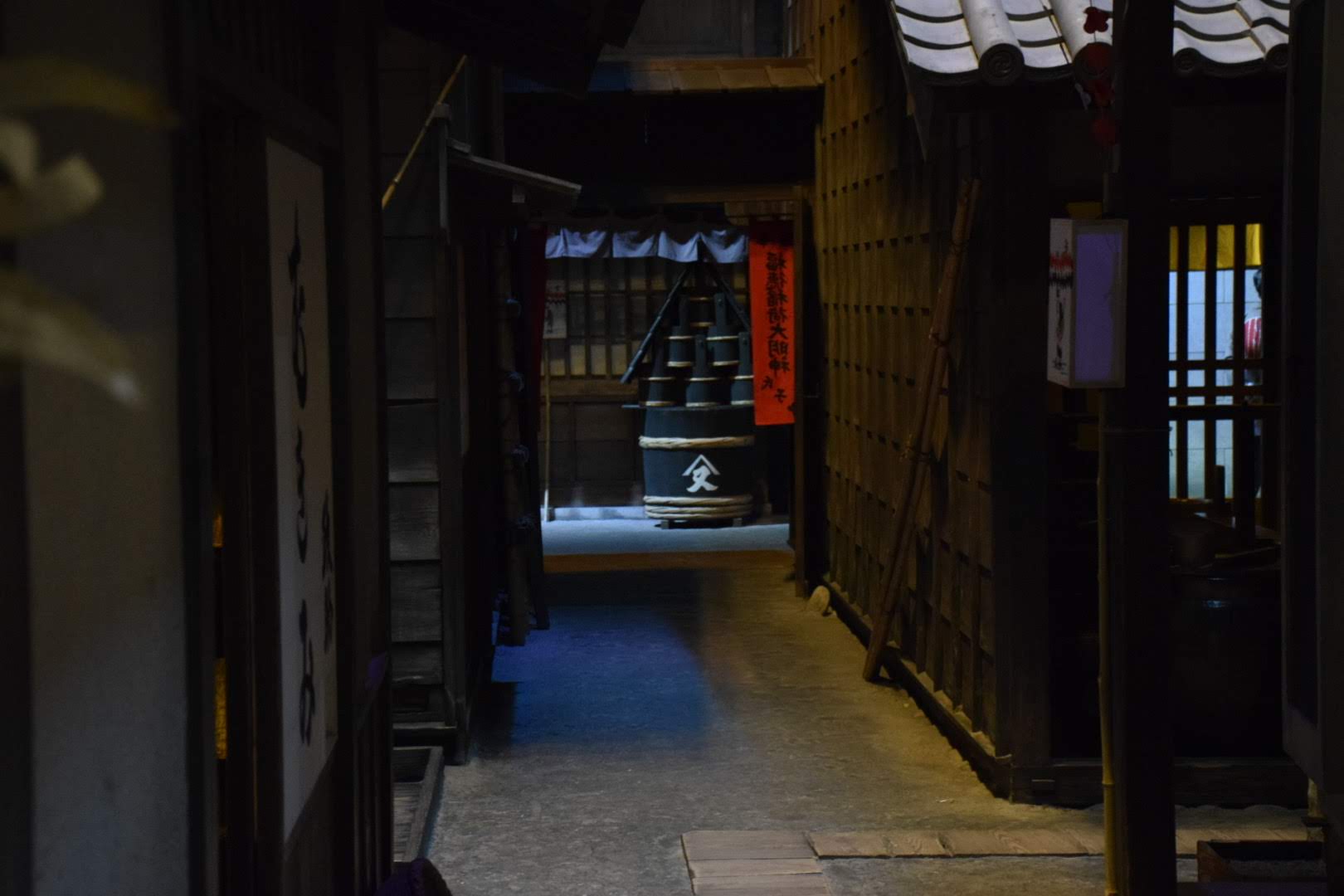

東京都・江東区の閑静な住宅街に位置する「深川江戸資料館」は、地下1階から地上2階までの吹き抜け空間に江戸時代の深川の町並みを再現した施設。小劇場やレクホールなどの施設も備え、地域の人々の憩いの場となっている。

最寄りの「清澄白河駅 」からは徒歩3分と交通の便も良い。

町を上から眺めた景色

町並みは江戸時代末期、天保年間の頃のもので、八百屋、船宿、火の見やぐらから長屋まで、町全体が再現されているだけでなく、室内にある生活道具に自由に触れることができる。また、30分毎に音響や照明が変わり、生活感も味わう事ができるのが特徴。

写真撮影もOKとのことで、江戸時代の町民になりきってみるのも良し。

さあ、江戸時代にタイムスリップ気分!!

それでは江戸時代の深川を散策しよう。

長屋の上にいる猫

まず出迎えてくれたのは猫。「ニャー」という鳴き声とともに動き出す。

階段を降りると表通りに出る。問屋や八百屋、米屋など商店が並ぶ通りだ。

八百屋の「八百新(やおしん)」では、色とりどりの季節の野菜や卵などが揃っている。

八百新のねぎ。泥がついており、細かい部分まで本物そっくりだ

展示物はどれもリアルに再現されており、当時の様子が手に取るようにわかる。室内にも自由に出入りすることができ、ここまで自由な体験型施設はなかなか無いので堪能してほしい。

店主になった気分でそろばんを打つ

八百屋の隣には春米屋「上総屋」。米問屋から仕入れた米を庶民に売っている場所。

帳場にはそろばんが置いてある。今はレジが当たり前になってしまい、そろばんの扱い方を知らない人も増えているのかも。

店内では「唐臼」という器械で精米の体験もできる。

手ぬぐい売りに、火の見櫓。江戸の暮らしを体験

いなり寿司の屋台

商店を過ぎると「稲荷鮨屋」が見える。こうした屋台は町の至る所に存在したのだろう。

鮨、蕎麦、鰻などと共に人気の高かったファーストフードが稲荷鮨。小腹が空いた客が1,2個つまんでいく。

鎌+輪+ぬ=なんと読むでしょう?

こちらは様々な柄が揃っている「手ぬぐい売り」。

手ぬぐいは、江戸時代の人にとって生活必需品。手をふくだけでなく、おしゃれとしても楽しんだそうで、手ぬぐいの柄にも注目したい。江戸っ子の粋を感じれる。

実際に担ぐ体験もできる。

なぞなぞみたいな柄だ。左手の手ぬぐいは歌舞伎に由来する柄らしい。

月と火の見櫓。時間の演出は30分ごとに切り替わる

掘割にでると、「猪牙舟(ちょきぶね)」と呼ばれる水上タクシーが見えてくる。

猪牙舟を使って船頭が人や荷物を搬送していたそうだ。

空を見上げると、町を火事から守るための「火の見櫓」がある。存在感も大きい。

月が出ており、夜の演出がされている。時間とともに昼になったり、空の色も変わる。

なんと、火の見櫓のふもとで足を上げている犬が…!

大小の太鼓が置かれている。太鼓の体験ができる場も少ないので貴重だ。

展示品に隠されたストーリーに注目してみよう

船宿の前でパシャリ

掘割の前には船宿「升田屋・相模屋」が構えている。

船宿は、飲食や宴会もできる小料理屋として活用されていたようだ。

船宿の台所

台所には釜や食器がずらっと並んでおり、現代では見ることがない物に興味津々。

色とりどりの天ぷら

火の見櫓の傍には火事に備えて広場・「火除け地」があり、「水茶屋」「天ぷら屋」「二八そば」の屋台が集まっている。

海老などの、串に刺さった天ぷらがとても美味しそうだ。

長屋から表通りを見る

庶民の住む家である「長屋」には様々な仕事をしている5つの家族が住んでいる。

あさりやしじみを天秤棒でかついで売る政助・春米屋の職人の秀次・船宿の船頭の松次郎・三味線の師匠の於し津・木場の木挽職人の大吉という細かい設定があり、長屋の間取りや小物もそれぞれの仕事に関するものがある。読み解くのがまた楽しい。

三味線の教科書?

三味線の師匠である於し津の部屋には教科書のような冊子が。

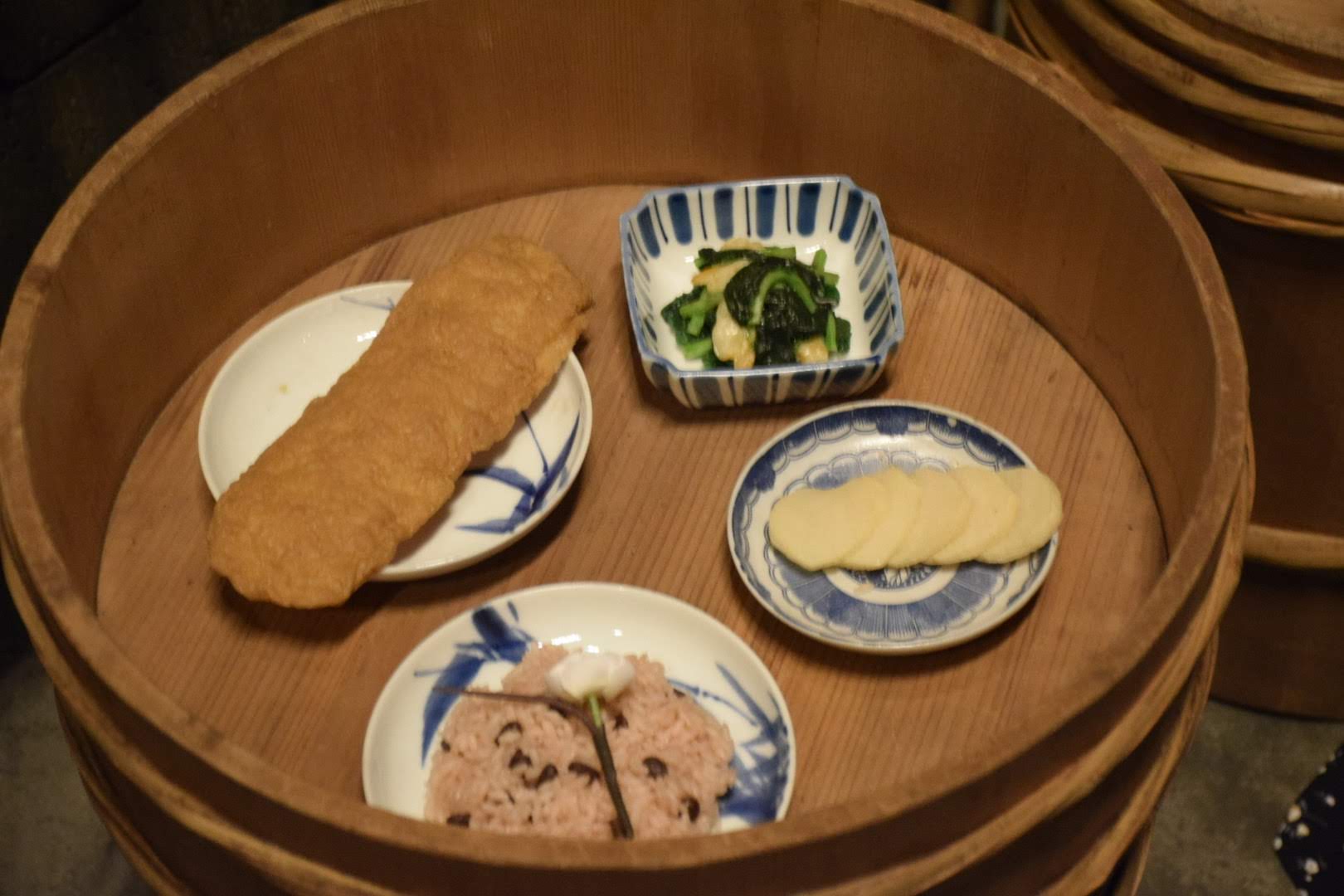

稲荷のお供え物

長屋の共同のスペースには稲荷があり、赤飯や油揚げのお供え物も。

ごみ溜め

ごみ溜めには食器の破片が散乱。江戸時代の便所は外から丸見えなので衝撃を受ける。

写真で紹介した以外にも、見所がたくさんあるのでぜひ確かめて欲しい。

四季を彩る小物・植物たち

個人的に気になった小物を紹介。季節によって、小物や植物が変わるらしい。

小物がどこにあるのか探すのも楽しいかもしれない。

狐の置物

狐は昔の人と関わりが深いようだ。

カタツムリ

小さなカタツムリの演出まで工夫されているところにテンションが上がる。

化粧品と櫛

貝と赤い口紅のようなもの。江戸時代の女性も化粧品にこだわっていたのだろうか。

まとめ

「実助(まめすけ)」案内役だそうだ

深川江戸資料館は、広さはそんなに広くないのだが、ひとつひとつの建物が忠実に再現されており、また家族構成などもしっかりと設定されているため、気づけば時間が過ぎてしまうという人も多い。写真撮影に浸るのもよし、詳しい方からお話を伺い、知識を深めるのもよし。

知名度的にも知る人ぞ知る観光地であるので、手軽に江戸時代の気分をゆっくり味わいたい方におすすめしたい。

<TEXT/明里>